原標題:講述稅收故事見證“稅”月變遷 致敬改革開放40周年

海峽網訊 (廈門日報 本組文字采寫/記者 陳泥 通訊員 于平 肖雨 蔡志元)用新老照片講述改革開放40年來,廈門稅收改革走過的輝煌歷程、發生的歷史巨變,講述廈門納稅人和稅務人的稅收故事。由廈門市稅務局聯合廈門日報共同主辦的“光輝稅月見證發展——致敬改革開放40周年稅收圖片展”圖片征集活動啟動以來,各界人士踴躍投稿。

本次活動以圖片為主要載體,旨在再現40年來廈門稅收事業發展歷程中的真實瞬間,勾勒改革進程,見證時代變遷,展現改革開放40年來我市稅收事業的發展脈絡和輝煌畫卷。整個活動將由圖片征集、以圖說事以及最后的主題展覽等環節構成。

本次活動將從讀者投稿中選取文圖相符、事實準確,文字優美的圖片予以刊登;或由記者根據線索上門為老照片翻拍,挖掘老照片背后的故事,以饗讀者。

故事1

講述人:洪景陽(火炬高新區稅務局黨委委員、紀檢組長)

最先達成的預約定價協議

1998年10月,原市國稅局與廈門臺松精密電子有限公司簽署全國首例預約定價安排。 (黃堅攝)

1998年10月,原廈門市國稅局沿用國際慣例,通過與外資企業的積極溝通,制定出我國第一個預約定價協議范本。該預約定價協議為減少征納矛盾,加強稅收征管,在全國的涉外企業稅收征管中,發揮了積極的示范作用。

“預約定價”是國外發達國家普遍使用的反避稅方法。“一晃都已經20年啦!”作為我國首例單邊預約定價安排簽署工作的親歷者,現任火炬高新區稅務局黨委委員、紀檢組長洪景陽感慨頗多。當時,洪景陽擔任廈門市國稅局涉外稅收管理局轉讓定價調查科主持工作的副科長,從1998年到2014年的16年間,他一直從事與涉外稅收相關的工作,經歷了預約定價從起步探索到規范提高再到快速發展的整個過程。

“1998年4月份,總局發布了《關聯企業間業務往來稅務管理規程(試行)》,首次將預約定價作為一種轉讓定價調整方法寫入其中。10月,我們就首開先河,與廈門臺松精密電子簽署預約定價協議。可以說,作為第一個吃螃蟹的人,當時確實碰到了諸多困難。”洪景陽回憶。20年過去了,很多細節都已經模糊,但在他的印象中,最難的還不在于和企業反復協商談判,確定臺松公司1999年度與其在臺灣的關聯企業業務往來交易行為的利潤率,而在于預約定價協議文本的確定。

“當時并沒有相應的執行程序和配套制度,更沒有協議文本的模板可供參考,一切都要我們自己摸著石頭過河,進行創新探索。”洪景陽說,經過兩個多月的反復斟酌和十余次的修改,最終以雙邊稅收協定為藍本,擬定了預約定價安排的協議文本。“令我們比較自豪的是,后來總局出臺的《關聯企業間業務往來預約定價實施規則(試行)》中明確的預約定價協議文本,基本認同了我們的做法。這也是對我們當年探索的極大肯定。”

故事2

講述人:李志斌(廈門市稅務局信息中心主任科員)

辦稅多走網路少走馬路

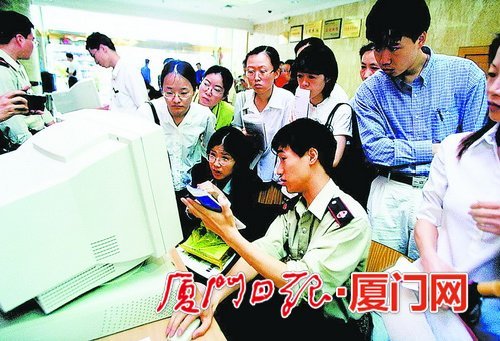

圖為2002年,稅務人員在網上申報推廣現場對納稅人進行操作輔導,從零起步,引導納稅人多走“網”路、少走馬路。 (楊明明攝)

“廈門電子地稅局始建于1997年底,多次被評為“廈門市十佳網站”。20多年來,原廈門市地稅局積極實施“科技興稅”戰略,把稅收信息化建設作為工作的重中之重,大力打造“廈門電子地稅局”開發和推行網上辦稅服務,取得了顯著成績,成為廈門電子政務、信息港建設的一大亮點,也榮獲了全國稅務系統信息化建設先進單位稱號。

經過20多年的不斷推進,廈門企業納稅戶網上辦稅已近100%,涵蓋登記、申報、征收、發票、證明等業務,多次在國家稅務總局和廈門市政府網站評選中獲得優異成績,真正實現“一趟不用跑、最多跑一趟”。

如今,原國稅和原地稅機構合并,全新改版的“廈門市電子稅務局”也重裝上線,包含用戶中心、辦稅中心、查詢中心、互動中心、公眾服務、個性化辦稅六大業務模塊以及216項辦稅(費)菜單,其中票種核定申請、代開發票、稅收優惠備案、退稅退費等納稅人常辦業務均已實現足不出戶全程網辦。以票種核定業務為例,今年來累計辦理206523筆,為納稅人減少大量交通、排隊及辦理時間成本,減少納稅人使用紙張20萬張以上,真正實現“省時省力,足不出戶辦完稅”。

故事3

講述人:林聲揚(廈門鷺聲橡塑有限公司董事長)

泛黃的“企業周轉金”申請書

1993年,原市稅務局第三分局頒發的企業法人稅務登記證。 (本報記者吳爾婷攝)

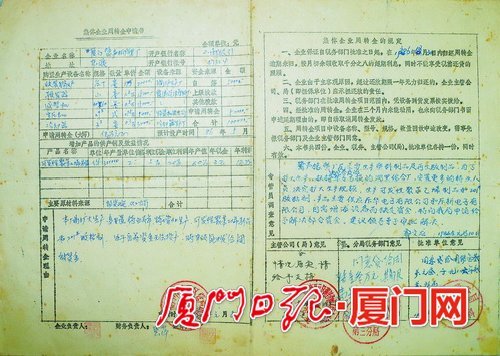

1986年,廈門市稅務局批復的集體企業周轉金申請書。(本報記者吳爾婷攝)

廈門鷺聲橡塑有限公司是一家集科研、生產、銷售于一體的硅橡膠專業生產廠商,其前身是1985年7月由湖里街道辦成立的集體所有制企業“開元區鷺聲橡塑廠”。公司董事長林聲揚至今珍藏著一份填寫于1986年1月8日的《集體企業周轉金申請書》。泛黃的申請書上,當時的稅收專管員郭文龍用藍色墨水手寫的“建議領導予以審批解決”字跡依然清晰。

改革開放之初,我國經濟發展過程出現了一種特殊的經濟實體——掛靠集體企業,被人們形象地稱之為戴“紅帽”。從時間上看,它萌芽于改革開放初期,繁榮于上世紀八十年代末、九十年代初;從地域分布上看,主要是沿海省、市。如今不少民營企業當年就是從這一階段開始他們的創業之路,“開元區鷺聲橡塑廠”就是波瀾壯闊改革浪潮中勇于“試水”的一家。

“我們是1985年4月拿到當時的開元區經濟委員會的批文的,7月向工商部門申請的營業執照。”林聲揚回憶。當時湖里區的企業還很少,一個街道只有六七家企業。成立之初,工廠只有二十幾個工人,主要生產橡膠制品,廠址位于東渡一帶。“那時候東渡都還是土路,而且是單車道,我還記得稅務專管員總是騎著自行車到廠里來給我們指導稅收上的事務。”

1986年,林聲揚將工廠從東渡搬遷到濠頭,為擴大生產,準備新上一個“大項目”——生產摩托車安全帽內膽,并且希望在當年5月就能投產。“當時項目引進生產設備需要10萬元,我們企業自籌最多只能解決5萬元,資金實在困難。”林聲揚說,當年1月,在別人的指點下,他通過稅收專管員向當時的廈門市稅務局第三分局提交了申請5萬元“集體企業周轉金”的表格。

“企業周轉金”在計劃經濟時代是個相當普通的詞語,指國家財政對某些重點企業或困難企業撥入資金進行扶持。在稅收專管員郭文龍的熱心幫助指導下,2個月后,鷺聲橡塑廠就拿到了廈門市稅務局第三分局“同意貸給叁萬元,期限壹年”的批復件。

林聲揚說,后來雖然因為種種原因,企業并沒有使用這3萬元周轉金,但稅務部門扶持企業的熱忱和高效的審批效率,還是令他記憶猶新。

經過20多年的發展,如今,廈門鷺聲橡塑有限公司生產的汽車配件直接或間接配套國內汽車主機廠,成為國內外許多知名企業主要供應廠商及長期戰略合作伙伴。

責任編輯:黃仙妹

- 廈門首個臨空跨境電商作業場所啟用 每單縮短24小時物流成本每公斤減1元2019-03-29

- 廈門二維碼門牌管理運用走在全省前列 “廈門模式”頂呱呱2019-03-29

- 廈門市自貿工作領導小組第19次會議和自主創新示范區領導小組第11次會議召開2019-03-29

- 臺灣至俄羅斯物流新通道開通2019-03-29

- 廢棄利樂包化身“七彩蝶” 近5000學生動手變廢為寶2019-03-29

- 廈門機場跨境電商監管中心正式啟用2019-03-29

- 廈門市自貿工作領導小組第19次會議和自主創新示范區領導小組第11次會議召開2019-03-28

- 連續11年位列第一 臺灣水果“登陸”廈門口岸最便捷2019-03-28

- 行內糾紛“內行”解 廈門已建立410個專業性調解組織2019-03-28

- 房源靠譜!廈門住房租賃交易服務官方平臺已通過專家驗收2019-03-28

- 最新廈門新聞 頻道推薦

-

廈門企業下月可領穩崗補貼 近期可在人社官網2019-03-30

- 進入圖片頻道最新圖文

- 進入視頻頻道最新視頻

- 一周熱點新聞

已有0人發表了評論